입력

수정

미국 관세 인상과 독일 고비용 전력의 이중 압박 유럽 프리미엄 자동차 수익성 약화와 고용 기반 이동 현지 생산·구조 개혁 없이는 경쟁력 유지 불가

본 기사는 The Economy 연구팀의 The Economy Research 기고를 번역한 기사입니다. 본 기고 시리즈는 글로벌 유수 연구 기관의 최근 연구 결과, 경제 분석, 정책 제안 등을 평범한 언어로 풀어내 일반 독자들에게 친근한 콘텐츠를 제공하는 데 목표를 두고 있습니다. 기고자의 해석과 논평이 추가된 만큼, 본 기사에 제시된 견해는 원문의 견해와 일치하지 않을 수도 있습니다.

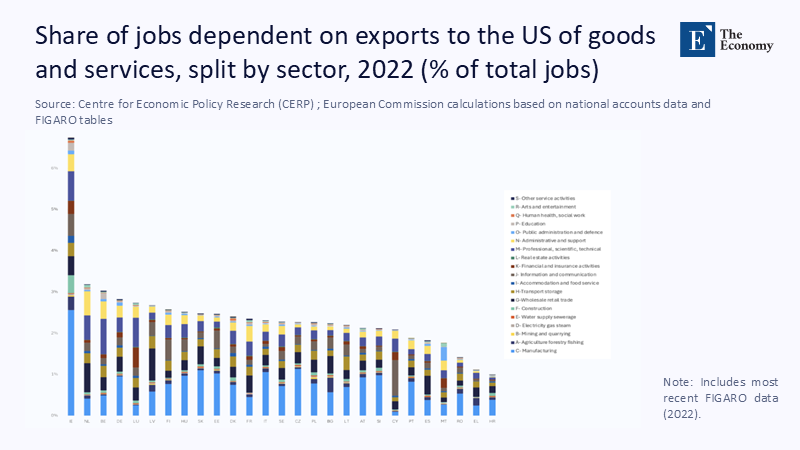

미국 수출에 의존하는 유럽의 일자리는 약 520만 개에 달한다. 그러나 이 고용은 산업 전반에 고르게 분포된 것이 아니라 독일 자동차업계를 중심으로 한 일부 프리미엄·에너지 집약 산업에 집중돼 있다.

2025년 4~7월 사이 미국은 유럽연합(EU)산 자동차와 부품에 대한 관세를 기존 2.5%에서 27.5%로 인상했다. 7월 합의안에 따라 15%로 조정될 예정이지만, 집행은 지연되고 있다. 현재 수출업체들은 여전히 27.5%의 고율 관세를 부담하며 선적을 이어가고 있다. 설령 15%로 낮아진다 해도 이전의 여섯 배에 달한다.

여기에 러시아·우크라이나 전쟁 이후 이어진 독일의 높은 산업용 전력 비용이 겹치면서, 독일 완성차 업계의 프리미엄 수익 구조는 압박을 받고 있다. 생산 거점 이전이나 수익률 축소는 불가피하며, 이는 곧 고용 충격으로 이어진다.

프리미엄 경쟁력의 직격탄

대서양 무역 갈등은 통상적으로 일부 수출 감소와 일자리 재배치, 단일시장의 흡수 효과로 설명돼 왔다. 그러나 이번 조치는 독일 자동차업계의 핵심인 ‘프리미엄 가격 경쟁력’을 직접 겨냥한다.

프리미엄 경쟁력은 브랜드 가치와 품질을 기반으로 일반 모델보다 높은 가격을 유지하는 능력이다. 미국 시장에서 독일 브랜드는 높은 평균 거래가격, 제한적 보조금, 가격 인상에 대한 소비자 수용력에 의존해 왔다. 그러나 관세는 판매 단계에서 직접 비용을 올리고, 유럽 내 높은 전력·원가 부담은 생산 단계에서 이익을 줄인다. 이중 압박은 유럽에서 생산한 차량과 부품을 그대로 수출하는 기업에 집중된다.

따라서 관세 충격은 추상적인 ‘EU 일자리’ 문제가 아니라 프리미엄 브랜드의 존립 문제다. 인건비·자재비·에너지비가 임계점을 넘어서면 브랜드 전략 자체가 흔들린다. 해법은 현지화다. 미국 시장용 차량을 현지에서 조립하고 배터리·부품을 북미에서 조달해야 프리미엄이 유지된다. 그렇지 않다면 가격 인상과 이익 축소는 불가피하고, 이는 곧 유럽 내 생산 기반 약화를 의미한다.

주: 국가(X축), 전체 고용 대비 비율(Y축)/미국과 연계된 수출 일자리는 소수의 EU 국가에 매우 집중되어 있다. 독일과 벨기에에서는 제조업이 이러한 노출의 대부분을 차지한다.

관세와 비용 구조

2025년 여름 미국의 신차 평균 거래가격은 4만8,900달러(6,700만원)였다. 고급차급은 이보다 훨씬 높다. 일반 고급 승용차는 5만8,000달러(8,000만원), 중형 고급 SUV는 7만5,000달러(1억원), 대형 고급 SUV는 10만 달러(1억3,700만원)를 웃돌았다.

독일 브랜드가 7만 달러(9,600만원)짜리 SUV를 미국에 수출한다고 가정하면, 2025년 이전에는 관세율 2.5%로 1,750달러(240만원)를 부담했지만, 현재는 27.5%가 적용돼 1만9,250달러(2,630만원)로 늘어났다. 이는 단순한 증가가 아니라 비용 구조 자체를 바꿔놓는 수준이다. 7월 합의에 따라 15%로 낮아지더라도 부담액은 1만500달러(1,440만원)에 이른다. 이는 가격 구조 자체를 흔드는 수준이다. 이미 고가에 도달한 소비자 가격대에서 추가 인상은 저항을 불러올 수밖에 없다. 제조사가 이익을 줄이거나 현지 생산으로 전환할 가능성이 높다.

에너지 비용 역시 구조적 문제다. 독일 산업용 전력 단가는 여전히 미국 대비 2~3배 수준으로 비싸다. 일시적 가격 하락에도 불구하고 세금·송전 요금·인프라 병목 등으로 장기 경쟁력 저하가 지속되고 있다. 관세와 전력비 부담이 겹치면 기존의 높은 영업이익률을 유지하기 어렵다. 이는 이미 2025년 기업 실적 전망과 신용평가 분석에도 반영돼 있다.

생산 이전의 필연성

미국은 현지 생산에 세제 혜택을 얹는 정책을 본격화하고 있다. 북미 조립과 우방국 배터리 원료 사용 시 7,500달러(약 1,030만원)의 세액공제가 주어진다. 동시에 해외우려기관(Foreign Entity of Concern, FEOC) 규제가 단계적으로 강화되고 있다. 메시지는 명확하다. 공장과 공급망을 북미에 두라는 것이다.

아시아 기업들은 이미 대응에 나섰다. 도요타는 139억 달러(약19조원) 규모의 노스캐롤라이나 배터리 단지를 건설 중이고, 혼다·LG는 오하이오에 40GWh 배터리 공장을 세우고 있다. 현대·기아도 조지아 ‘메타플랜트 아메리카(Hyundai Motor Group Metaplant America, HMGMA)’에서 연 30만 대 생산을 목표로 한다. 독일 브랜드들도 미국 남부에 공장을 보유하지만, 여전히 독일에서 생산하는 고수익 모델이 문제다. 조속한 현지 조립과 부품 현지화 없이는 시장 점유율 방어가 어렵다.

고용 충격의 현실

2025년 중반까지 독일의 대미 수출은 감소했고, 특히 자동차 산업이 큰 타격을 입었다. 독일 산업 생산은 2020년 수준으로 후퇴했으며, 에너지 집약 업종의 회복세도 미약하다. 업계 보고서들은 전기차 전환과 비용 부담으로 향후 10년간 수십만 개의 일자리 손실을 경고한다. 이는 특정 관세가 아니라 구조적 변화의 결과이며, 관세는 단지 속도를 앞당길 뿐이다.

노동조합도 같은 우려를 제기한다. 유럽 노조들은 EU 내 생산과 숙련 일자리 유지를 위한 긴급 대응을 요구하고 있다. 실제로 고비용 공장이 관세 장벽을 맞으면 통폐합과 해외 이전이 뒤따른다. 닛산의 바르셀로나 철수 사례가 이를 보여준다. 대규모 철수뿐 아니라 차종·부품 이전만으로도 고용 축소는 불가피하다. 정책 대응이 없으면 산업 기반은 점진적으로 약화될 수 있다.

주: 제조업 부문(X축), 일자리 수 및 해당 산업 내 전체 일자리 대비 비중(Y축)/제조업 분야에서는 자동차와 기계 관련 일자리가 미국 시장 변동에 가장 크게 노출되어 있다.

필요한 정책 대응

관세가 나올 때마다 임시 보조금을 지급하는 방식은 지속 가능하지 않다. EU가 집중해야 할 것은 구조적 비용 절감이다. 핵심은 전력 단가다. 도매 전력과 미국 산업용 전력 간 격차를 일정 기간 보전하는 장치를 마련하고, 동시에 전력구매계약(PPA) 확대, 인허가·송전망 절차 단축을 통해 전력을 안정적 비용 요소로 전환해야 한다. 목표는 보조금이 아니라 경쟁력 있는 단가 확보다.

무역 전략도 집행력을 강화해야 한다. 합의된 관세 인하가 기한 내 시행되지 않으면 자동 대응이나 지원이 발동되도록 설계할 필요가 있다. 산업정책의 초점은 프리미엄 경쟁력의 기반에 맞춰야 한다. 고급 부품, 전력전자, 소프트웨어에 집중적으로 투자하고, 무차별 보조금 대신 금융지원·공공 조달을 활용해 최종 조립이 해외로 이전하더라도 가치사슬의 핵심은 유럽에 남도록 해야 한다.

반론과 그 한계

일각에서는 15% 관세는 고소득 소비자에게 전가할 수 있다고 주장한다. 그러나 7만 달러(9,600만원) 차량 기준 부담액은 1만500달러(1,440만원)로, 이는 브랜드 수익성을 직접 압박한다. 이미 미국 신차 평균 가격이 최고치에 근접해 있어 가격 인상 여력도 크지 않다. 현지화가 지연되면 점유율 하락은 불가피하다.

또 다른 시각은 2024년 전력가 하락으로 에너지 문제가 완화됐다고 보지만, 독일 전력망은 여전히 높은 세금, 송전 요금, 인프라 병목 등 구조적 제약을 안고 있다. 업계와 연구 기관 모두 장기 격차가 지속된다고 본다. 이는 위기라기보다 ‘현지화가 합리적’이라는 결론을 뒷받침한다. 공장은 관세와 전력비가 맞아떨어지는 곳에 세워지고, 일자리는 생산지를 따라 이동한다.

독일 ‘프리미엄’의 운명

BMW, 메르세데스, 폭스바겐은 2025년 초까지 한 자릿수 중후반대 영업이익률을 유지했지만, 관세만으로도 1~1.5%가 줄 수 있다고 경고했다. 기존 관세 2.5%에서 15%로의 상승은 판촉비로는 감당하기 어렵다. 전기요금도 2019년 수준으로 돌아갈 가능성이 없다. 기업으로서 합리적 선택은 위험이 없는 지역으로 거점을 옮기는 것이다. 실제로 독일 완성차 업체들은 미국 판매분은 현지 생산으로, 보급형 모델은 동남아로, 독일 내 생산은 고부가 부품에 집중하는 전략을 채택하고 있다.

5년의 유예

미국이 겨냥한 것은 단순 수출 물량이 아니라 유럽산 프리미엄 브랜드의 존립 논리다. 완성차와 부품에 대한 관세, 구조적으로 높은 에너지 비용이 겹치면서 압박은 더 커졌다. 15%로 낮아져도 브랜드 파워가 이를 상쇄할 수 있다는 가정은 설득력을 잃고 있다.

따라서 선택지는 명확하다. 미국 수출을 유지하려면 현지 생산으로 이동하거나, 아니면 수익성 악화와 일자리 축소를 감수해야 한다. 유럽의 대응은 보복 관세가 아니라 구조 개혁이어야 한다. 산업용 전력 단가 인하, 송전망 확충, 인허가 단축, 유럽산 핵심 부품에 대한 금융지원이 그 핵심이다. 프리미엄 브랜드는 상징이 아니라 비용 구조가 뒷받침될 때만 존속할 수 있다. 지금 필요한 것은 이동이 아니라 개혁이다.

본 연구 기사의 원문은 Tariffs, Energy, and the End of German “Premium” at Home: Why Europe’s Auto Jobs Will Follow the Production | The Economy를 참고해 주시기 바랍니다. 2차 저작물의 저작권은 The Economy Research를 운영 중인 The Gordon Institute of Artificial Intelligence에 있습니다.