입력

수정

불황 속 줄줄이 문 닫는 자영업자들 전반적인 구인 수요 급감, 알바하려던 청년 '비상' 천정부지로 뛰는 인건비에 침체 흐름 가속화 전망

청년들이 아르바이트 자리를 찾지 못해 곤욕을 겪고 있다. 대부분의 아르바이트 구인 수요가 창출되는 자영업 점포들이 줄줄이 문들 닫으며 고용 시장 전반에 찬바람이 몰아닥친 것이다. 시장에서는 지속적인 최저임금 인상 등으로 인해 자영업자들의 비용 부담이 꾸준히 누적되고 있는 만큼, 아르바이트 일자리 감소세 역시 한동안 지속될 것이라는 전망에 힘이 실린다.

자영업 점포 '줄폐업'

2일 HR(인적관리)업계에 따르면, 최근 아르바이트 시장에서는 극심한 '구직 경쟁'이 벌어지고 있다. 경기 침체와 자영업 불황으로 일자리가 급감하며 구직자들이 설 자리를 잃은 것이다. 서울시 상권분석서비스 통계를 살펴보면 아르바이트 수요의 근간이 되는 생활밀접업종 점포는 2024년 1분기 65만9,699개에서 2025년 1분기 64만498개로 1년 새 1만900곳 넘게 줄었다. 1분기 기준 올해 신규 개업 업체는 1만1,374개, 폐업 업체는 1만9,361개로, 집계 이후 처음으로 폐업이 개업을 추월했다. 3년 이상 영업을 지속한 점포의 비율인 ‘점포 생존율’ 역시 2023년 1분기 62.2%에서 2025년 1분기 57.8%로 하락했다.

전체 취업자 중 자영업자가 차지하는 비중도 눈에 띄게 줄어들고 있다. 통계청에 따르면 지난해 전체 취업자(2,857만6,000명) 중 자영업자는 565만7,000명(19.8%)에 그쳤다. 연간 기준 취업자 중 자영업자 비중이 20%선 아래로 떨어진 것은 1963년 통계 작성 이래 처음이다.

아르바이트 시장의 채용 기조 역시 변화하는 추세다. 한때 ‘원하면 누구나 할 수 있는 일’로 여겨지던 쿠팡 물류센터에서 벌어지고 있는 구직 경쟁 상황을 살펴보면 이 같은 흐름을 명확히 확인할 수 있다. 최근 쿠팡 전용 매칭 앱인 ‘쿠친’에서는 “대기 상태만 며칠째, 매칭이 안 된다”는 아우성이 빗발치는 중이다. 이는 쿠팡이 지난해 하반기부터 인공지능(AI) 기반 인력 매칭 시스템을 도입한 영향이다. 이와 관련해 한 물류업계 관계자는 “쿠팡을 비롯한 물류 업체들이 무단결근이나 갑작스러운 이탈이 많았던 문제를 해결하기 위해 출결, 업무 태도 등 과거 데이터를 기반으로 채용을 실시하기 시작했다”며 "비교적 취업 문턱이 낮던 물류센터에서도 '경력직 우대'가 본격화한 것"이라고 설명했다.

고용 시장 혹한기 맞이

기업들의 전반적인 구인 수요를 보여주는 통계 지표들도 빠르게 악화하고 있다. 통계청이 제공하는 '빅데이터 나우캐스트'에 따르면, 지난 3월 기준 온라인 채용 모집 인원 수는 4주 이동 평균 기준 2020년 1월 대비 57.9%, 5년 전 대비 절반 이상 급감했다. 이는 통계청이 해당 지표를 제공하기 시작한 2020년 이후 역대 최악에 가까운 수치다.

채용 감소세가 가장 크게 두드러진 업종은 사업 지원·서비스업이었다. 지난 3월 말 기준 해당 업종 채용 모집 인원은 2020년 1월 대비 89.4% 급감한 것으로 확인됐다. 이 밖에도 교육 서비스(-49.8%), 식료품 및 의류(-35.3%), 오락·스포츠 및 문화(-32.5%) 등의 업종에서도 채용 모집 인원이 크게 줄었고, 같은 기간 채용 수요가 비교적 안정적으로 유지돼 왔던 제조업의 모집 인원 역시 20.3% 감소했다.

전문가들은 이 같은 채용 위축이 경력이 짧은 청년 구직자들에게 더욱 큰 타격을 입힐 것이라고 진단한다. 특히 기업들이 경력직 채용을 우선하는 경향이 강해진 만큼, 사회 초년생들은 '출발선'에 서는 것조차 어려워질 것이라는 평가다. 한국은행 고용연구팀 채민석 과장과 조사총괄팀 장수정 조사역은 지난 2월 경력직 채용과 청년 고용 간 연관성을 분석한 연구에서 "경력직 채용 증가는 기업의 경쟁력 유지에 도움이 되나, 노동 시장에 갓 진입한 청년들의 고용에는 부정적인 영향이 불가피하다"고 지적했다. 실제로 통계청에 따르면 올해 1분기(1~3월) 사회 초년생인 25~29세 취업자 수는 242만 명으로, 1년 전보다 9만8,000명 감소했다.

치솟는 최저임금, 바닥 기는 생산성

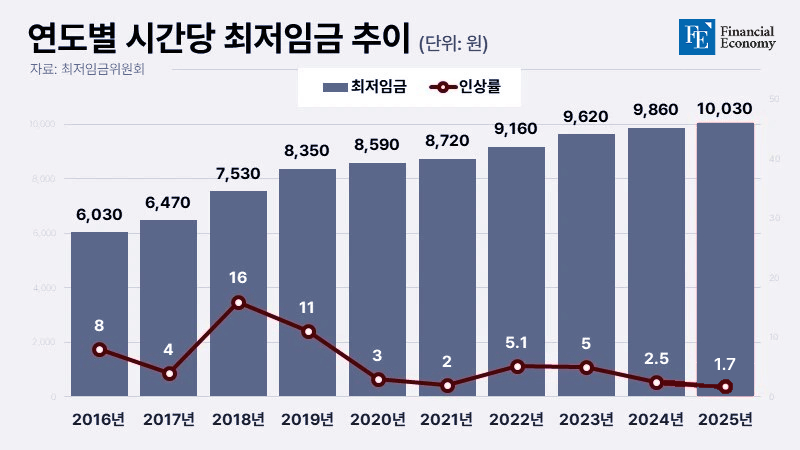

시장에서는 고용 한파가 한동안 지속될 것이라는 전망에 힘이 실린다. 최저임금이 꾸준히 인상되며 인건비 부담이 가중되고 있는 만큼, 자영업 침체 흐름 역시 가속화할 가능성이 크기 때문이다. 최근 수년 사이 최저임금은 가파른 상승곡선을 그려 왔다. 2017년까지만 해도 시간당 6,470원 수준이었던 최저임금은 2018년 7,530원, 2019년 8,350원, 2020년 8,590원, 2021년 8,720원, 2022년 9,160원, 2023년 9,620원, 2024년 9,869원, 2025년 1만30원 등으로 가파르게 올랐다. 2017~2025년 총상승폭은 약 55%에 달한다.

현재 노동계와 경영계는 내년도 최저임금 인상 수준을 두고 치열한 논의를 진행 중이다. 지난 1일 양 측은 오후 정부세종청사에서 제8차 전원회의를 열고 3·4차 수정안을 제시했다. 당초 노동계는 최초 요구안으로 올해 시간당 최저임금 대비 14.7% 인상된 1만1,500원을 제시했으나, 이어 1만1,460원(14.3% 인상)→1만1,360원(13.3% 인상)→1만1,260원(12.3% 인상)으로 요구 수준을 낮췄다. 경영계는 최초 요구안으로 최저임금 동결을 주장했다. 이후 1차 수정안을 통해 1만60원(0.3% 인상) 수준으로 최저임금을 인상해야 한다는 의견을 내놨고, 1만70원(0.4% 인상)에 이어 1만90원(0.6% 인상), 1만110원(0.8% 인상) 등으로 소폭 조정을 이어갔다.

문제는 매년 최저임금이 치솟고 있음에도 불구하고, 우리나라의 노동 생산성은 세계 최하위 수준에서 벗어나지 못하고 있다는 점이다. 2021년 이후 노동 시장이 코로나19 팬데믹 충격에서 회복되는 동안 한국의 노동 생산성은 상당폭 둔화했다. 2023년 기준 경제협력개발기구(OECD) 국가별 시간당 노동생산성 조사에 따르면, 우리나라의 노동생산성은 시간당 44.4달러로 38개국 가운데 33위에 그쳤다. 임금 상승세가 지속되는 가운데 생산성이 곤두박질치며 2023년 기업의 단위노동비용(제품 1단위 생산에 필요한 노동비용) 상승률은 팬데믹 이전 수준까지 치솟았다.