입력

수정

OECD “한국, 구조적 둔화 국면 돌입”

경제 체력 고갈되며 성장률 붕괴 가속화

기업 이탈-자원 소진, 대책은 ‘실종’

한국 경제가 저성장 국면을 넘어 ‘성장 불가능 구조’로 진입했다는 경고가 국내외에서 동시에 나오고 있다. 경제협력개발기구(OECD)는 한국의 잠재성장률을 하향 조정했고, 글로벌 투자자들은 이미 신뢰 붕괴 조짐을 감지하고 있다. 여기에 기술·인구·정책 기반까지 무너지면서 기업의 탈한국 행렬도 가속하는 모습이다. 경제 회복이 아닌 ‘구조 생존’이 한국의 최대 과제가 됐다는 진단이 나온다.

경제 신뢰도 하락-구조 해체 경고장

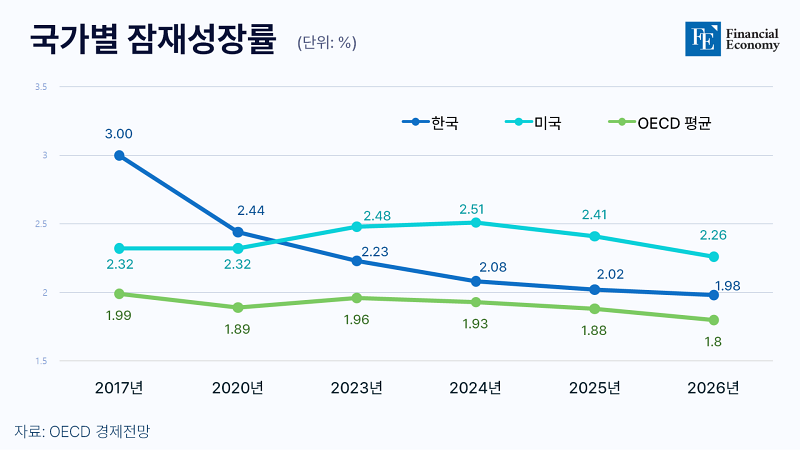

12일(현지시각) OECD는 내년 한국의 잠재 국내총생산(GDP) 성장률 전망치로 1.98%를 제시했다. 이는 올해 한국의 잠재성장률 2.02%와 비교해 0.04%p 낮은 수치이자, 2017년 3.0%에서 10년 만에 1%p 이상 주저앉은 것이다. 한 국가가 물가를 자극하지 않고 달성할 수 있는 최대 성장 수준을 의미하는 잠재성장률은 경제의 기초 체력을 가늠하는 지표로 활용된다. 이 수치가 2% 아래로 내려왔다는 것은 우리 경제의 장기 성장 잠재력이 구조적으로 약화하고 있음을 시사한다.

한국의 경제 전망치를 낮춰 잡은 건 비단 OECD뿐만이 아니다. 해외 주요 투자은행(IB) 8곳이 제시한 올해 한국의 경제성장률 전망치는 4월 말 기준 평균 0.8%로 1%에도 미치지 못했다. △바클리 1.4→0.9% △뱅크오브아메리카 1.5→0.8% △시티 1.2→0.6% △골드만삭스 1.5→0.7% △JP모건 0.9→0.5% △HSBC 1.4→0.7% △노무라 1.5→1.0% △UBS 1.9→1.0% 등 모든 IB가 일제히 전망치를 큰 폭으로 낮춘 결과다.

국책 연구 기관의 경기 진단 또한 암울하긴 마찬가지다. 한국개발연구원(KDI)은 지난 8일 발표한 중장기 분석에서 2025~2030년 평균 잠재성장률을 1.5%로 제시했다. KDI는 “최근 우리 경제는 대외 여건 악화와 내수 회복 지연이 맞물리며 경기 둔화를 시사하는 주요 지표들이 나타나고 있다”고 설명했다. 앞서 수 개월간 ‘하방 압력’이라는 완곡한 표현을 고수하던 것과 대비된다.

학계에선 이 같은 비관적 전망이 단지 숫자의 문제가 아니라고 입을 모은다. 한국 경제의 체질 자체가 성장을 견인할 동력을 잃어버렸다는 근본적인 질문에 맞닿아 있다는 지적이다. 한 경제학 교수는 “(한국 경제는) 여러 구조적 문제가 동시에 터지면서 외부 충격 없이도 하향 곡선이 가속하는 국면에 접어들었다”고 진단하며 “글로벌 IB와 연구 기관들의 잠재성장률 전망치 하향 조정은 ‘외생적 회복을 기대하지 말라’는 경고로 받아들여야 한다”고 말했다.

경제 성장은 언감생심, 유지도 버거워

한국의 잠재성장률이 갈수록 하락하는 배경에는 저출생 및 고령화에 따른 생산인구 감소가 자리하고 있다. 잠재성장률은 노동 투입과 자본 투입, 총요소생산성 등 3개 요소로 추정되는데, 이중 ‘노동 투입’ 항목에서 감점이 크다는 뜻이다. 여기에 최근에는 글로벌 무역 갈등에 따른 공급망 분절 여파로 자본 투입도 감소세를 보이고 있다. 인공지능(AI) 등 기술이 빠르게 발전하고 있음에도 총요소 생산성이 정체한 배경이다.

한국의 잠재성장률 하락세는 여타 OECD 회원국과 비교해도 매우 두드러진다. 2017~2026년 10년간 한국의 잠재성장률 낙폭은 1.02%p(3.00→1.98%)를 나타냈다. 잠재성장률이 공개된 37개국 중 7번째로 큰 하락 폭이다. 우리보다 낙폭이 큰 국가들은 튀르키예를 제외하면 체코, 에스토니아 등 경제 규모가 한국의 절반에도 미치지 못하는 국가들이다.

한국은행도 이 같은 추세를 예의주시하는 모습이다. 한은은 지난해 말 발간한 ‘우리 경제의 잠재성장률과 향후 전망’ 보고서에서 한국의 중장기 잠재성장률을 △2025∼2029년 1.8% △2030∼2034년 1.3% △2035∼2039년 1.1% △2040∼2044년 0.7% △2045∼2049년 0.6%로 예측했다. 이러한 하락 속도를 늦추기 위해서는 구조개혁 등 국가적 대응이 필수라는 게 한은의 설명이다. 배병호 한은 경제모형실장은 “노동시장의 비효율성을 개선하고 자원의 효율적 배분을 유도하는 동시에 기업투자 환경 개선, 혁신기업 육성 등을 통해 경제 전반의 생산성을 높이는 게 중요하다”고 조언했다.

한국 등지는 기업들, 무너지는 산업 생태계

잠재성장률 하락과 함께 눈에 띄는 흐름은 바로 기업들의 해외 탈출 가속화다. 산업통상자원부 통계에 따르면 최근 5년간 해외로 생산기지를 옮긴 국내 기업 수는 2,800곳에 달한다. 반면 같은 기간 ‘유턴 기업’으로 분류된 국내 복귀 기업 수는 22곳에 불과했다. 기술력과 자본이 빠져나가며 산업 생태계 자체가 공동화되고 있는 셈이다.

특히 지방 제조업 중심지에서는 인력 고령화와 기업 이탈이 맞물리면서 ‘한국판 러스트벨트’의 전조라는 분석까지 나오는 실정이다. 삼성전자 휴대전화 라인과 LG디스플레이가 한꺼번에 빠져나간 경북 구미가 대표적 예다. 중소기업중앙회 관계자는 “2010년대 들어 대기업들의 해외 이전으로 주로 3차 협력업체들인 금형·주조·용접 업체들이 많이 도산했다”며 “얼마 남지 않은 60대 이상 금형·주조·용접 기술자들이 은퇴하면 한국 제조업은 중국, 베트남 등에 휘둘리게 될 것”이라고 우려의 목소리를 냈다.

정부가 리쇼어링(해외 진출 기업의 국내 복귀)을 목표로 각종 인센티브를 제시하고 있지만, 실효성은 떨어진다는 평가다. 복귀 기업에 대한 복잡한 인증 절차와 노동 유연화 지연, 지역별 산업정책 미비 등 현실적인 장벽이 도리어 유턴을 가로막고 있다는 지적이다. 세제 감면이나 보조금 지원 수준에 그치는 형식적 리쇼어링 정책은 기업 탈출의 근본적인 원인을 전혀 해결하지 못한다는 게 산업계의 일관된 목소리다.