자산운용

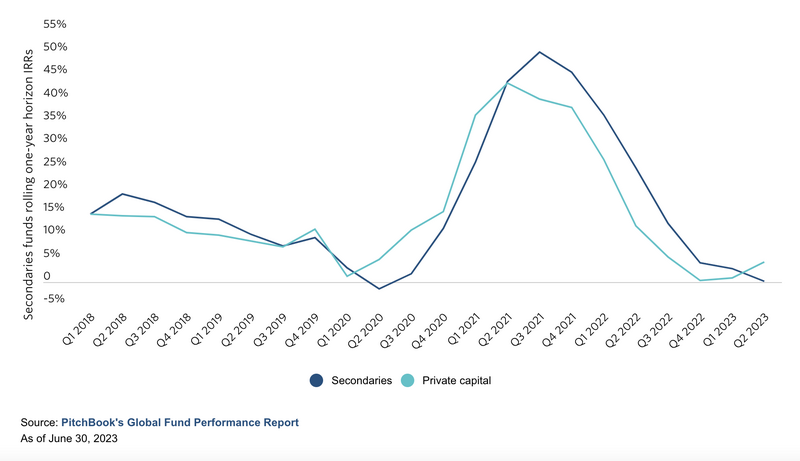

글로벌 세컨더리 수익률, 지난해 사모펀드 전체 4위로 급락 사모 대출 펀드, 메자닌 인기에 힘입어 2위로 추월 세컨더리·메자닌 펀드, 올해 긍정적 성과 전망 글로벌 투자 전문 연구기관 피치북에 따르면 지난해 2분기 사모펀드 시장에서 세컨더리 펀드 분야의 퍼포먼스 순위가 전체 4위로 하락했다. 이는 팬데믹 이후 세컨더리가 기록한 사상 최저 순위로, 불안정한 시장 환경이 주요 원인이다. 이에 세컨더리 펀드가 지난해의 부진을 딛고 반등할 수 있을지에 시장의 이목이 집중되고 있다. 한편 세컨더리의 순위 하락과 같은 시기에 사모 대출 펀드는 꼴찌를 다투던 후발주자에서 전체 2위로 올라섰다. 사모 대출 분야의 이 같은 급부상은 불투명한 경제 상황에서 오히려 인기를 끄는 메자닌 대출에 힘입은 것으로 분석된다.

Read More

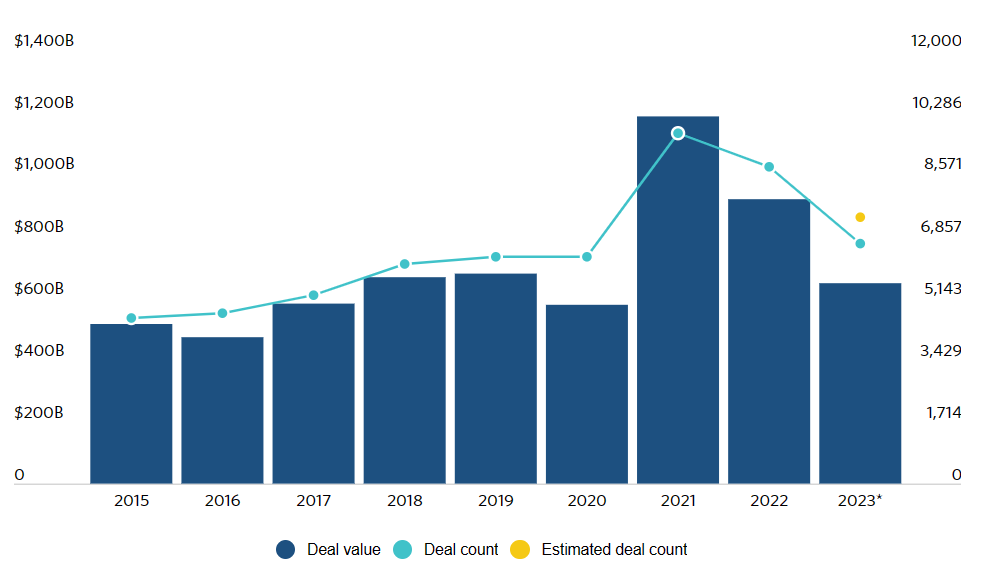

美 PE 기업, 지난해 글로벌 엑시트 가치 10년 내 최저치 기록 LP들 유동성 수요 상승, 멀티플 낮춰 거래 성사 시도 韓, 부동산 PF 부실 및 각종 악재로 업계 양극화 현상 심화될 것 최근 PE(사모펀드)들이 거래 성사를 위해 총력을 기울이고 있다. 지난해 고금리 여파로 거래가 급감한 데다, 이자 비용 상승과 엑시트(투자금 회수) 환경 악화로 LP에 수입 배분마저 어려워졌기 때문이다. 이에 거래 및 엑시트 활동을 재개하고, LP에 자본을 반환하기 위해선 올해 PE 자산 매수자와 판매자 간의 가격 합의가 필요한 상황이다. 엑시트 보류한 GP들, PER 멀티플 하락이 주원인 글로벌 투자 전문 연구기관 피치북의 '2023년 미국 PE 요약 자료'에 따르면 지난해 미국 PE 총거래 가치는 전년 대비 29.5% 감소해 2020년을 제외하면, 2017년 이후 가장 낮은 수준을 기록했다. 특히 지난해 이뤄진 거래들의 밸류에이션은 2022년보다 현저히 낮아진 것으로 나타났다.

Read More

hy, 경영권 분쟁 속 '뜨거운 감자' 조양래 명예회장 유력 '백기사'로 hy 떠올라 '간 보기' 나선 hy?, 경영권 경쟁 구도 '가시화' 조현식 한국앤컴퍼니(옛 한국타이어) 고문과 손잡고 공개매수에 나선 MBK파트너스가 hy(옛 한국야쿠르트)에 대한 조사를 금융감독원에 의뢰하고 나섰다. hy가 한국앤컴퍼니 주식 수십억원어치를 사들인 행위에 대해 '공개매수를 방해하기 위한 시세조종'이 의심된다고 지적한 것이다. 이에 대해 hy 측은 "한국앤컴퍼니 지분 투자는 장기 투자 목적일 뿐 경영권 분쟁에 개입할 뜻은 전혀 없다"고 반박했다.

Read More

시장 경기 침체의 영향에 따라 스타트업에 대한 투자 조건이 까다로워지면서 단계별 투자 라운드에 따른 세부 투자 조건에 대한 논의가 심화하고 있다. 투자 전문가들은 투자금 회수(EXIT) 환경이 다변화됨에 따라 투자 원금 혹은 이익금 회수 방식에 대한 예측이 힘들어지면서 EXIT에 큰 영향을 줄 수 있는 세부 투자 조건이 부각하는 추세라고 밝혔다. 투라 라운드별 세부 조건에 대한 논의 증가 기업 밸류에이션이 높게 평가되던 시기엔 투자 지분을 먼저 확보하는 것이 중요했기 때문에, 투자금 대비 지분율이나 운영 참여권 정도가 주된 관심사였다. 하지만 미국 연방준비제도이사회의 금리 인상으로 인해 경기가 침체하면서 투자자들의 포트폴리오에 있는 기업의 가치가 크게 하락했다. 일부 기업의 가치는 투자 완료된 자금의 총액보다 낮은 경우도 발생했다.

Read More

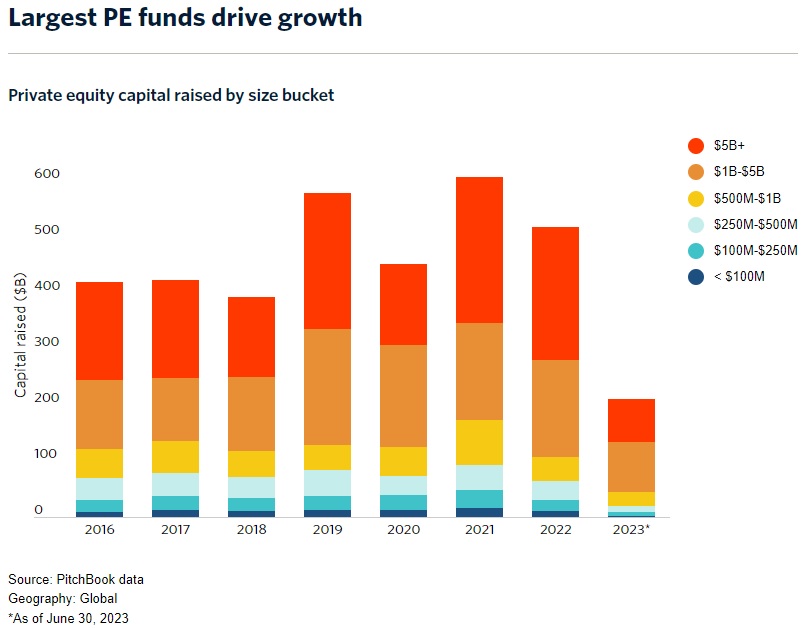

글로벌 투자그룹 워버그 핀커스(Warburg Pincus)가 14번째 플래그십 펀드인 ‘워버그 핀커스 글로벌 성장 펀드 14호를 173억 달러(약 23조2,166억원) 규모로 마감해 역대 최대 규모의 펀드레이징을 달성했다. 이는 당초 펀드 목표액인 160억 달러(약 21조4,720억원)를 13억 달러(약 1조7,446억원) 초과 달성한 규모다. 투자 전문가들은 투자 경기 침체 상황에도 불구하고 초대형 펀드는 여전히 펀드레이징에 성공하고 있다고 입을 모았다. 워버그 핀커스, 경기 침체에도 샴페인 터뜨렸다 1966년 설립된 워버그 핀커스는 지난 10일 기준 약 830억 달러(약 111조3,860억원)의 운용 자산과 250개 이상의 투자 포트폴리오를 자랑하는 글로벌 PE 운용사다. 현재까지 21개의 사모펀드와 2개의 부동산 펀드를 운용해 40개 이상의 국가에서 1,000개 이상의 기업에 약 1,120억 달러(약 150조3,040억원)를 투자한 바 있다.

Read More

투자 전문 싱크탱크 피치북에 따르면 최근 사모펀드 운용사 간의 합병이 가속화하는 것으로 나타났다. 올해 글로벌 PE 업계에서 발생한 M&A 누적 건수는 총 10건, 거래 규모는 약 25억 달러(약 3조3,738억원)에 달하는 것으로 나타났다. 전문가들은 사모펀드 운용사 업계의 합병 가속화 요인으로 경기 침체와 성숙기에 접어든 금융 투자 산업을 지목했다. 글로벌 사모펀드 운용사 중심으로 합병 급증 지난 5일 글로벌 사모펀드 운용사 CVC캐피탈파트너스(CVC Capital Partners) 네덜란드 인프라 전문 운용사 DIF캐피탈파트너스(DIF Capital Partners)를 인수했다고 발표했다. 지난 6일엔 런던증시 상장사인 브릿지포인트(Bridgepoint)도 인프라 전문 운용사 에너지캐피탈파트너스(Energy Capital Partners)를 약 10억5,000만 달러(약 1조4,175억원)에 포괄적 인수했다고 발표했다. 단 하루 간격에 PE 운용사 합병 2건이 발생한 것이다.

Read More

금리 인상 여파로 기존 사모펀드가 활용하던 자금 융통 전략이 축소되는 추세다. 투자 전문 싱크탱크 피치북은 사모펀드가 추가 자금 조달을 연기하기 위해 사용했던 신용공여 한도가 축소됐다고 밝혔다. 이에 사모펀드들은 복합형 대출 구조를 설계하는 등 추가 자금 융통 구조 확보에 집중하고 있다. 1년 새 사모펀드 자금 융통 어려워져 지난 20일 피치북은 이자율 인상에 따라 사모펀드가 독자적인 자금 융통을 위한 사용하던 신용공여 한도(Subscription lines of credit)가 감소하고 있다고 밝혔다. 사모펀드 업계에서 신용공여란 GP(위탁운용사)가 제공하는 증권, 채권, 기업 신용 등을 담보로 사모펀드에 제공하는 일종의 대출이다.

Read More

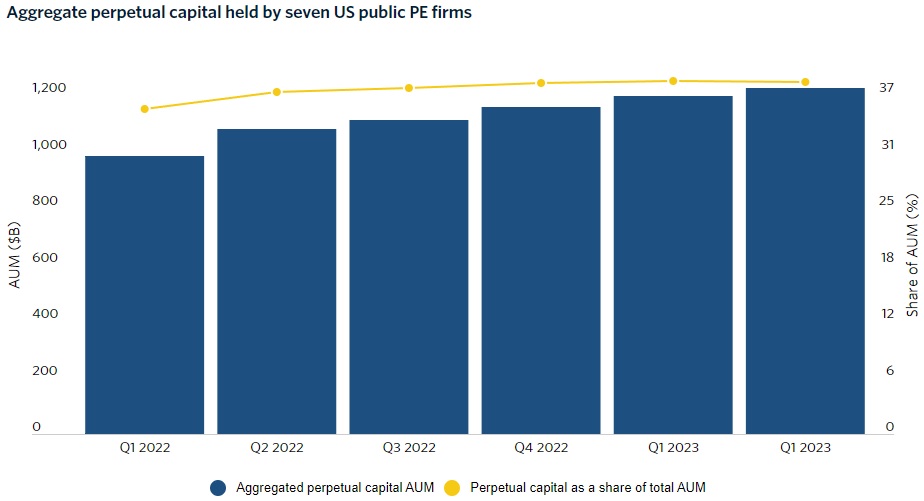

지난 13일 투자 전문 씽크탱크 피치북이 '2023년 PE 운용사 자금 현황' 자료를 근거로 장기자본(Long-term capital)과 영구펀드(Perpetual Fund)가 대형 사모펀드 운용사를 성장시켰다고 발표했다. 운용사 관계자들은 장기자본과 영구펀드가 보유한 장점을 활용해 운용사 효율을 증가시킬 수 있을 것으로 전망했다. 자금조달 둔화에도 대형 운용사는 호황 피치북이 발표한 자료에 따르면 사모펀드 시장의 자금 조달 둔화 경향에도 불구하고 블랙스톤, 아폴로, KKR 등 일부 대형 사모펀드 운용사의 올해 운용 자산 규모가 증가한 것으로 나타났다. 업계 관계자들은 운용자산 증가 요인으로 장기자본과 영구펀드를 지목했다.

Read MorePagination

- First page

- Previous page

- …

- 2

- 3

- 4