쿠팡, 美 IPO 집단소송서 승소 “법적 족쇄 벗었지만, 무너진 신뢰 회복 과제로”

입력

수정

美 법원, 주주 집단소송 기각 IPO 허위 공시 주장 퇴짜 판결 거품 논란에 따른 신뢰 훼손은 지속

미국 뉴욕 증시에 상장한 쿠팡이 기업공개(IPO) 과정에서 주주들을 속였다는 이유로 제기된 집단소송에서 승소했다. 해당 소송은 알리바바 이후 외국 기업이 얽힌 최대 규모의 IPO 사기 소송으로, 이번 판결을 통해 쿠팡을 둘러싼 법적 위험은 완전히 사라졌지만, 투자자들의 이탈과 무너진 신뢰를 되돌리기는 쉽지 않다는 지적이 나온다.

美 법원 “기만했단 주장 입증 못 해”

10일(이하 현지시각) 로이터통신에 따르면 버논 S. 브로데릭 남부지방법원 판사는 뉴욕시공무원연금 등 주주들이 2021년 제기한 소송에서 쿠팡과 경영진의 기만 의도를 입증하지 못했다고 판단하며 사건을 기각했다. 또 상장 주관사(골드만삭스·JP모건·Allen & Co)에 대한 청구도 모두 기각하고 재소 불가(prejudice)로 판결했다. 쿠팡에 같은 내용으로 다시 소송을 제기하지 못한다는 의미다.

브로데릭 판사는 판결문에서 "쿠팡의 근무 환경 관련 발언은 모호하고, 납품 업체 관련 내용도 구체성이 없거나 원래 사실이거나 단순한 과장(hyperbolic)"이라고 밝혔다. 그는 또 "가격 조작 혐의도 구체적이지 않다"며 "쿠팡은 직원 리뷰 사실을 이미 공개했다"고 덧붙였다. 쿠팡은 성명을 통해 "처음부터 우리는 이러한 주장이 근거가 없다고 믿었으며, 오늘의 결정은 이러한 견해를 확인시켜 준다"고 입장을 전했다.

'작업환경 은폐·순위 조작' 의혹, 주가 하락 보상 촉구

앞서 뉴욕시 교사연금공단 등을 포함한 원고 측은 지난 2022년 8월 26일 법원에 소송을 제기하면서 연방증권법 위반에 따른 피해 보상을 촉구했다. 소송을 주도한 원고들은 △쿠팡이 계약 업체들과 불공정 거래를 하고 있다는 점 △ 자사의 자체상표(PB) 제품이 타사 제품보다 상단에 노출되게 알고리즘을 조작한 점 △유료회원보다 비회원에게 더 저렴한 상품을 판매한 점 등 중요한 정보를 공개하지 않았다고 주장했다.

또 신고서에는 회사와 직원의 사이가 원만하다고 작성했는데 쿠팡의 근무 환경은 굉장히 열악한 점을 지적하고 있으며, 물류창고의 안전성에 대해서도 실태를 제대로 밝히지 않았다고 주장하는 것으로 알려졌다. 신고서에는 쿠팡의 근무환경이 안전하다고 기재했지만, 물류창고 내 안전점검 시스템도 제대로 구축하지 않았다는 것이다. 소장에는 2021년 6월 발생한 경기도 이천시 덕평물류센터의 화재 사건을 예로 적시한 것으로 전해졌다. 화재 발생 이전에 종합소방시설점검에서 스프링클러, 경보기 등 관련 결함을 지적받았으나 쿠팡은 이를 반영하지 않았다는 것이다.

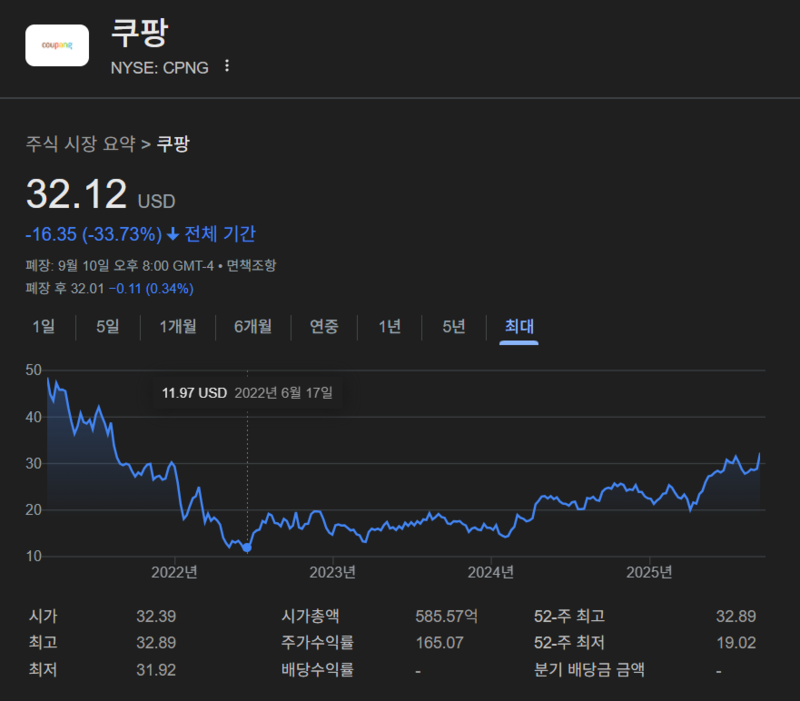

이어 공정거래위원회의 조사와 물류센터 화재로 인해 상장 후 1년 안에 주가가 절반 이상 떨어졌다고 주장했다. 실제 쿠팡 주가는 2021년 3월 11일 상장 직후 49.25달러(약 6만8,600원)까지 올랐다가 1년 뒤인 2022년 4월 12달러(약 1만6,600원)선까지 폭락했다. 이후 2022년 5월 10달러 밑으로 떨어져 장기간 20달러의 벽을 넘지 못하다가, 지난해 4월 월회비 인상 후 20달러를 넘어서면서 최근 30달러대에 거래되고 있다. 나스닥 상장 당시와 비교하면 35%가량 고꾸라졌다.

법적·제도적 부담 큰 나스닥, 소송 리스크도 상당

쿠팡은 이번 판결로 법적 리스크에서 자유로워졌지만, 투자자들의 무너진 신뢰는 회복하기 어렵게 됐다. 이는 나스닥 상장을 노리는 국내 기업들에 중요한 시사점을 던진다. 실제 시장 전문가들은 나스닥을 단순히 기회의 장으로 여겨서는 안 된다고 지적한다. 나스닥이 기업의 건전성과 우량함을 기준으로 3개의 시장으로 나뉘는 데다, 국내 시장 대비 상당한 리스크가 있기 때문이다. 나스닥 시장은 애플이나 마이크로소프트(MS) 등 우량기업이 속한 최상위 시장인 ‘나스닥 글로벌 셀렉트마켓’과 중견 기술기업들이 속한 ‘나스닥 글로벌마켓’, 신생기업이나 중소형 기업이 상장하는 ‘나스닥 캐피탈마켓’으로 구분된다. 이 중 상대적 하위 시장인 캐피탈마켓의 경우 자본금 500만 달러(약 69억6,000억원)와 일정 주주 수 요건만 충족하면 진입할 수 있어 가장 진입 장벽이 낮은 편이다.

문제는 나스닥을 노리는 국내 기업 중 다수가 진입 문턱이 낮은 캐피탈마켓으로 간다는 점이다. 캐피탈마켓의 경우 진입 장벽이 낮은 만큼 관리종목 지정 리스크도 높고, 상장 유지 요건 미충족 시 상장 폐지 가능성도 상당히 높은 시장이다. 실제 상장에 성공하고도 얼마 못 가 상장폐지 되거나, 장외 시장으로 넘어가는 곳도 적지 않다. 국내 기업 중에서도 한류홀딩스와 피크바이오가 나스닥 캐피탈마켓에 상장했지만, 얼마 지나지 않아 상폐 되며 상당한 투자자 손실을 초래하기도 했다.

이뿐 아니라 나스닥을 포함해 미국 증시에 상장하면 글로벌 자금 유치의 기회를 얻을 수 있지만, 그만큼 법적·제도적 부담도 늘어난다. 대표적으로 미국은 주주대표소송 제도가 활성화돼 있어, 공시 누락이나 오해 소지가 있는 기업 설명(IR) 행위가 소송으로 이어질 가능성이 크다. 한 자본시장 전문가는 “한국거래소가 보수적인 심사를 하는 경향이 있는 것은 사실이나, 어떤 면에서는 이익을 내서 주주들에게 돌려줄 수 있어야 하는 상장 기업의 기본에 충실하기 때문이라 볼 수도 있다. 아예 거래소 상장 심사 문턱을 넘지 못할 기업들이 해외로 가겠다는 건 신중하게 살펴볼 필요가 있다”며 “상장이 곧바로 기업 신뢰나 수익성을 담보하진 않는다. 시장 구조와 상장 유지 요건, 공시 책임까지 종합적으로 고려해야 한다”고 강조했다.

- Previous 이재명 “관세 협상, 이익 없이 합의도 없어” 국익 관철 의지 강조

- Next [딥파이낸셜] 비트코인의 진정한 가치