[딥파이낸셜] 관세는 더 이상 통하지 않는다

입력

수정

미국 관세 ‘역대급’에도 노동 시장 침체 소비자 물가도 상승 장벽 아닌 ‘연결’로 나아가야

본 기사는 스위스 인공지능연구소(SIAI)의 SIAI Business Review 시리즈 기고문을 한국 시장 상황에 맞춰 재구성한 글입니다. 본 시리즈는 최신 기술·경제·정책 이슈에 대해 연구자의 시각을 담아, 일반 독자들에게도 이해하기 쉽게 전달하는 것을 목표로 합니다. 기사에 담긴 견해는 집필자의 개인적 의견이며, SIAI 또는 그 소속 기관의 공식 입장과 일치하지 않을 수 있습니다.

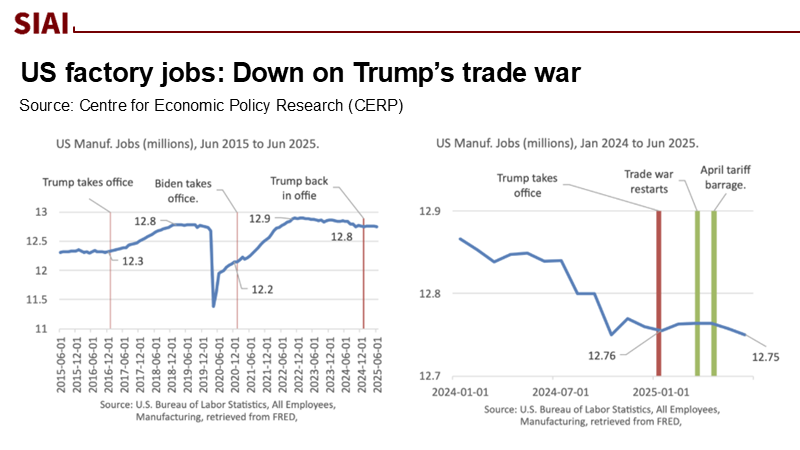

올해 중반을 넘으며 미국의 관세 수입은 939억 달러(131조원)로 역대 최고를 기록했지만, 아직도 연방 재정 적자의 5% 수준에 지나지 않는다. 동시에 미국의 제조업은 지난 1년간 90,000개의 일자리를 잃었다. 관세가 국고를 채우는 동시에 일자리를 없애는 모순이 눈앞에서 펼쳐지고 있다.

트럼프(Trump) 관세, 제조업 견인 효과 ‘미미’

미국 관세는 자국의 제조업 부흥을 촉발하기보다는 기업과 가구에 광범위한 소비세처럼 작용하고 있다. 수입품은 미국산 대신 인근 국가 제품으로 대체돼 멕시코가 중국을 제치고 주요 수출국으로 자리 잡았다.

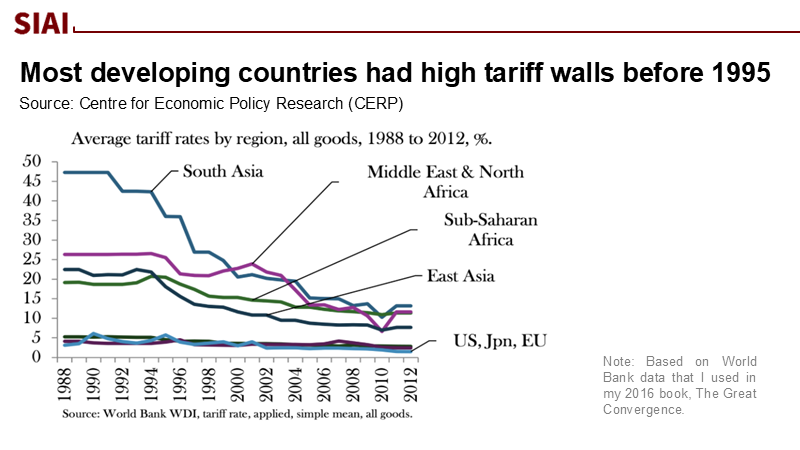

이는 현대 경제에서 관세의 한계를 명확히 보여준다. 알렉산더 해밀턴(Alexander Hamilton, 미국의 초대 재무부 장관)까지 거슬러 올라가는 유치산업(infant industry) 보호는 단어 자체가 그렇듯 성숙 산업(mature industries)에는 적용되지 않는다. 신규 산업이 가파른 학습 곡선에 올라타도록 하기 위한 한정되고 단기적인 수단일 뿐이다. 해밀턴 자신도 관세보다 보조금을 선호하는 편이었다. 현대적인 연구 결과도 보호무역 조치는 시장의 실패가 명확하거나, 학습 효과가 크거나, 조치가 선별적이고 잠정적일 때만 효과가 있다고 본다.

주: 남아시아(South Asia), 중동 및 북아프리카(Middle East & North Africa), 사하라 이남 아프리카(Sub-Saharan Africa), 동아시아(East Asia), 미국·일본·유럽연합(US, Jpn, EU), *대부분 1995년 이전 수입 대체 산업화(관세 부과 포함)를 통해 산업 성장을 이뤘음을 보여줌

소비자 물가 상승, 노동 시장 부진

하지만 미국의 관세 조치는 어느 것 하나에도 해당하지 않는다. 미국은 이제 막 제강 기술을 익히는 초보 산업국이 아니라 강력한 첨단 제조업과 지식 기반 서비스업을 갖춘 선진국이다. 2018 관세 시행 이후 드러난 결과도 명확하다. 관세는 수입업자들이 대부분의 비용을 소비자들에 전가하며 거의 즉각적으로 물가를 올린다. 리쇼어링(reshoring, 생산 시설 국내 이전)이 일어난다지만 일부에 국한되고 비용도 많이 든다. 심지어 관세 적용을 받지 않는 상품 가격을 올리는 원인이 되기도 한다.

최근 전기차, 배터리, 태양광 패널, 반도체 등에 대한 신규 관세도 비슷한 결과를 낳았다. 전기차는 작년에 관세율을 25%에서 100%로 상향했으며 추가 인상도 계획돼 있다. 연방준비제도이사회(Federal Reserve)에 따르면 관세로 인한 비용이 빠르게 소비자 물가에 영향을 주고 있어 2018~2019년 상황을 재연할 것으로 보인다.

주: 트럼프 취임(Trump taken office), 바이든 취임(Biden takes office), 트럼프 재취임(Trump back in office), 관세 전쟁 재개(Trade war restarts), 4월 관세 조치(April tariff barrage)

그럼에도 노동시장은 취약한 상태를 면치 못하고 있다. 올해 내내 제조업 임금은 내리막길이고 설비 가동률도 부진한 가운데 리쇼어링은 일부 영역에만 국한된다. 기업들은 멕시코 등 인근 국가로 공급망을 다각화하지만 미국 내에 생산 시설을 다시 짓지는 않는다. 관세가 크게 돌려받는 것 없이 미국인들의 세금만 늘리는 것이다.

보조금 통한 ‘직접 산업 지원’으로 가야

만약 진정한 목표가 견고한 성장과 공급망 자생력이라면 정책 자체가 관세에서 생산 역량 강화(capacity-building)로 변화해야 하며 이는 사람과 함께 시작한다. 현재 미국 제조업체는 첨단 기술 도입의 영향으로 고숙련 기술자 및 엔지니어, 분석자들에 대한 만성적인 부족 현상을 겪고 있다. 문제는 해외에서의 경쟁이 아니라 노동 인력 부족이다.

여기서도 해밀턴의 비전이 적용되지만 현대적인 도구를 필요로 한다. 관세 대신 보조금과 장려금을 통해 학습과 규모화에 들어가는 부담을 줄여주는 것이다. 칩 및 과학 법안(CHIPS and Science Act, 미국 반도체 역량 강화, R&D 촉진, STEM 인력 창출을 위한 지원책)과 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act, 에너지 비용 절감, 청정에너지 투자, 의료비 절감, 법인세 개혁 등을 통해 기후 변화에 대처) 등이 좋은 예다. 이들 법안은 연구개발 투자 및 훈련, 공급업체 부족이라는 구체적인 시장 실패를 바로잡기 위한 것이다. 관세를 통한 포괄적인 세금 부담을 피하면서 말이다.

산업 지원 정책에서 중요한 것은 정확성과 책임감이다. 지원은 한시적이어야 하고 불량률 감소, 생산량 증가, 자격증 취득 등 측정 가능한 성과를 기반으로 해야 한다. 정해진 목표가 달성되면 반드시 중단해야 한다. 포괄적 관세와 달리 글로벌 시장에서 영구적 지원 없이도 생존할 수 있는 연결점을 제공하는 것이 목표이기 때문이다.

21세기 경제에 20세기 정책 ‘들이대는 격’

미국 관세가 노출하고 있는 모순은 명확하다. 기록적인 관세 수입에도 많은 정치인들이 약속한 제조업 중흥은 찾아오지 않았고, 관세 조치가 집중된 분야의 물가는 치솟았으며, 고용은 줄고, 공급망은 미국을 향하지 않은 채 옆길로 새고 있다.

관세는 간단히 말해 21세가 경제에 20세기 잣대를 들이대는 것과 다름없다. 정치적으로 써먹기 좋고 효과도 있을지 모르나 산업적 역량의 측면에서 도움 되는 것은 별로 없다. 실질적인 성과는 보조금과 조달 정책, 교육훈련을 진정한 시장 실패와 결합하고, 성과를 측정하며, 글로벌에서 경쟁력을 발휘할 수 있는 산업 생태계를 구축하는 것이다.

미국의 미래는 과거에도 그랬듯이 장벽을 쌓는 것이 아니라 인재와 기술, 절차를 글로벌 경제와 연결하는 데 있다.

본 연구 기사의 원문은 Tariffs Are a 20th-Century Fix for a 21st-Century Economy를 참고해 주시기 바랍니다. 본 기사의 저작권은 스위스 인공지능연구소(SIAI)에 있습니다.