다시 1,400원선 위협하는 원·달러 환율, ‘강달러 뉴노멀’ 굳어지나

올해 들어 7% 넘게 오른 원·달러 환율, 원화 미래도 ‘안갯속’

‘환차손 우려’에 외인들도 국내 증시서 이탈, 3일간 3조 증발

미 '매파 노선'에 유럽은 디커플링, 이달 먼저 금리 인하 확정

올해 들어 원·달러 환율이 7% 넘게 급등하면서 IMF(국제통화기금) 외환위기 때보다 높은 상승률을 기록한 것으로 나타났다. 고금리 장기화 기조로 인한 달러 강세의 영향이다. 이에 외환 시장 전문가들이 전망하는 원화의 미래도 안갯속에 빠졌다. 원화 약세를 우려한 외국인의 증시 이탈이 가속화되고 있는 데다 유럽의 금리 인하에 따른 달러 강세가 다시금 환율을 자극할 가능성도 남아 있기 때문이다.

원·달러 환율 7% 이상 급등, 역대 최장기간 기록

3일 외환시장에 따르면 지난달 31일 원·달러 환율은 전 거래일보다 5.1원 오른 1,384.5원에 장을 마쳤다. 이는 지난해 마지막 거래일이었던 12월 28일 종가(1,288.0원) 대비 7.5% 상승한 수준이다. 원화의 가치가 그만큼 하락했다는 것인데, 이같은 수치는 이례적이다. 특히 올해 원화 가치 하락폭은 달러 가치 상승폭을 웃돌았다. 달러 인덱스(주요 6개국 대비 달러 가치) 상승률은 4.8%로, 달러 대비 원화 환율이 7.5% 올랐으니 원화 가치가 2.7%p 더 떨어진 셈이다.

다른 국가 통화와 견줘봐도 원화 하락폭은 큰 편이다. 원화 가치 낙폭을 미국의 26개 주요 교역국과 비교하면 칠레(10%), 일본(9.8%), 스웨덴(9%), 스위스(9.5%), 브라질(8.1%), 아르헨티나(7.6%) 등에 이어 일곱째로 컸다. 이는 우리나라 경제의 대외적 취약성을 여실히 드러낸다.

이에 전문가들 사이에서는 외환위기나 금융위기 때와 맞먹는 충격이 시장을 덮칠 수 있다는 우려가 나온다. 실제로 1997년 11월 정부가 IMF에 자금 지원을 요청한 직후와 2008년 글로벌 금융위기 당시 환율 상승률이 각각 6.3%, 7.1%였던 점을 고려하면 올해 원·달러 환율 상승률은 역대 최대 규모다.

강달러 지속 기간도 사상 최장을 기록하고 있다. 원화 가격은 지난해 8월부터 10개월 연속 월평균 달러당 1,300원대를 보이고 있는데, 원화값이 1,400원대까지 추락했던 2022년 하반기에는 5개월 만에 1,200원대로 복귀했고, 외환위기와 금융위기 때도 1,300원대 이하로 급락한 뒤 7개월 만에 평년 가격대인 1,100원대로 회복한 것과 비교하면 상당히 길다.

美의 금리 인하 기대감 후퇴가 ‘강달러’ 자극

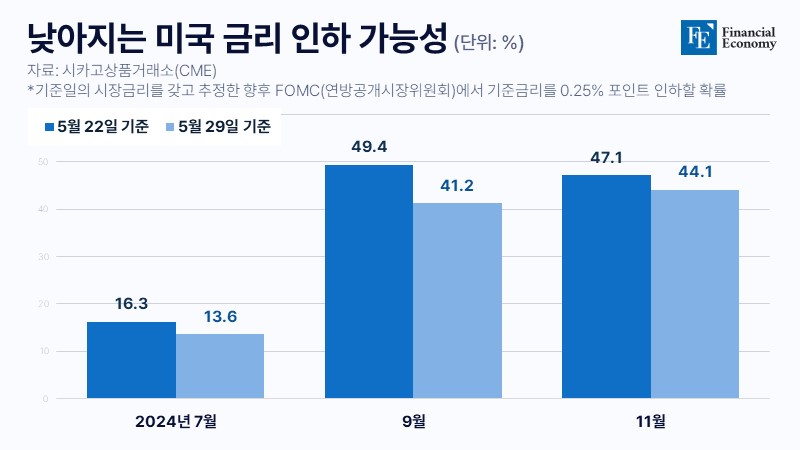

이 같은 강달러의 배경에는 미국의 금리 인하 시기가 더 늦어질 수 있다는 불안감이 자리하고 있다. 미국의 견조한 경제 지표에 인플레이션 고착화 우려가 커지면서 고금리 장기화 관측에 힘이 실린 데 따른 것이다. 지난달 29일(현지시간) 연방준비제도(Fed·연준)가 발표한 ‘5월 경기 동향 보고서(베이지북)’에 따르면 미국 내 12개 연방준비은행(연은) 담당 지역 중 뉴욕, 필라델피아, 클리블랜드 등 10곳은 소폭 또는 완만한(slight or modest) 성장세가 이어진 것으로 나타났다.

나머지 2곳(보스턴, 샌프란시스코)에 대해선 “경제 활동이 이전과 비교해 제자리걸음했다”고 분석했다. 미국 경제 전반이 여전히 확장 국면에 있다고 진단한 것이다. 이에 시장에서 기대했던 9월 금리 인하 시나리오도 사그라드는 모습이다. 지난 4월 소비자물가 상승률(3.4%)이 연준의 목표치(2%)를 아직까지 크게 웃돌고 있는 만큼 경기가 얼어붙지 않는 한 연준이 무리하게 금리를 내릴 명분이 없기 때문이다.

특히 한국과 미국의 금리 역전 폭(2%p)은 원화 약세를 더욱 부추긴다. 한미 간 금리차가 확대될수록 국내 주식·채권 등에 투자했던 외국인 자금이 빠져나가면서 원화 가치를 떨어뜨리기 때문이다. 통상 원화 약세는 환차손 위험 등으로 외국인 수급 및 유가증권시장(코스피)의 방향성에 부정적인 영향을 미친다.

실제로 최근 국내 시장에서 외국인들이 발을 빼는 움직임이 빨라지고 있다. 지난 2월까지만 해도 7조8,583억원어치를 사들였던 외국인 매수강도는 3월 4조4,285억원, 4월 3조3,727억원으로 점차 약화하더니, 최근 3거래일간은 2조원 넘게 주식을 팔아치웠다. 지난달 31일에는 코스피에서만 무려 1조3,307억원을 팔며 10개월 만에 최대 규모의 순매도를 기록하기도 했다. 원화 약세와 더불어 반도체 업황 악화 우려로 지지부진한 국내와 달리 미국, 일본 등의 글로벌 시장 훈풍에 외인 자금이 이탈한 것이다.

연준의 가파른 긴축과 함께 서학개미의 급증도 원화 약세의 원인으로 꼽힌다. 서학개미들은 원화를 달러로 바꿔 해외 주식에 투자하는 만큼 이는 국내 달러 보유고를 낮추고 원화 가치 하락을 일으키게 된다. 1일 한국예탹결제원 세이브로에 따르면 지난달 국내 투자자의 미국 주식 보관금액은 790억1,231만 달러(약 107조8,000억원)로 집계됐다. 이 같은 해외투자 확대는 경상수지가 흑자를 내고 원화가 강세인 상황에선 대외건전성을 개선하지만, 경상수지 적자와 함께 원화가 약세인 현재와 같은 국면에서는 외환 수급을 악화시킨다.

유럽중앙은행 이달 ‘금리 인하’ 유력, 국내 영향은?

미국의 금리 인하 시점이 수개월째 뒤로 밀리고 있는 가운데 유럽이 먼저 기준금리를 내릴 수 있다는 점도 원화 약세를 견인할 요인으로 지목된다. 외신에 따르면 유럽중앙은행(ECB)은 오는 6일 통화정책결정회의를 통해 6월 기준금리를 25bp(1bp=0.01%포인트) 인하할 것으로 전망된다. 유럽이 미국과의 동조화 기조를 깨고 완화적 통화정책 카드를 만지작거리는 이유는 유럽 경제가 디스인플레이션(물가 상승률 둔화) 경로에 접어들었다는 확신이 커져서다.

ECB에 의하면 지난해 4월 7%에 달했던 유로존의 전년 대비 소비자물가(CPI) 상승률은 지난달 약 1년 만에 2.6%까지 떨어졌다. 여기엔 에너지 가격 하락이 주효하게 작용했다. 유로존은 지금껏 에너지를 비롯한 공급 측면의 인플레이션에 영향을 받아왔는데, 최근 천연가스 가격이 급락하며 공급 충격이 해소된 데다 임금 상승률도 함께 둔화하면서 물가 상승 압력이 완화됐다. 이에 고금리 장기화로 경기 침체를 우려한 ECB가 미국의 통화정책과 디커플링를 선언하며 선제적으로 금리 인하에 나서려는 것으로 분석된다.

실제로 유럽의 경제성장률(전분기 대비)은 지난해 3·4분기 -0.1%까지 떨어졌다가 올해 1분기에 0.3%로 반등했지만 여전히 저성장의 늪에서는 빠져나오지 못하고 있는 상태다. 특히 유럽은 상대적으로 변동금리 비중과 가계 자산 중 부동산이 차지하는 비율이 높아 고금리에 따른 타격이 더 크다. 통화정책이 소비 심리에 미치는 시차를 고려할 때 먼저 금리 인하에 나서야만 올해 하반기 경기 반등을 기대할 수 있는 셈이다.

유럽뿐 아니라 남미 신흥국들도 미국보다 먼저 기준금리를 내리고 있다. 지난달 8일(현지시간) 브라질중앙은행은 기준금리인 셀릭(Selic)을 25bp 인하했다. 브라질은 올해 들어 3차례에 걸쳐 기준금리를 총 1.25%포인트 인하했는데, 이로써 지난해 말 연 11.75%였던 기준금리는 5월 기준 연 10.5%로 떨어졌다. 칠레는 기준금리를 연 8.25%에서 연 6.5%로 1.75%포인트 내렸고, 멕시코도 지난 3월 기준금리를 0.25%포인트 내리면서 금리 인하 행렬에 동참했다.

이처럼 각국의 통화정책 각자도생 움직임이 커지고 있지만, 시장에선 한국은행이 연준에 앞서 금리 인하에 나서기는 어려울 것으로 보고 있다. 농수산물 가격 급등으로 인해 소비자가 체감하는 물가 수준이 여전히 높은 데다, 달러당 원화가 1,380원을 웃도는 상황에서 금리를 내리면 환율의 상방 압력이 더욱 커질 수 있기 때문이다.

일부 전문가들은 각국의 통화정책 결정 등이 주요 변수로 작용하면서 한동안 원·달러가 높은 변동성을 보일 것으로 예상하기도 한다. 실제 유럽에서도 미국과의 금리 격차 확대로 유로화 가치가 평가절하돼 인플레이션이 다시 살아날 수 있다는 우려가 제기되고 있다. 이달 금리 인하에 나서더라도 속도에 있어서는 신중한 태도를 유지할 가능성이 크다는 의미다.