이자도 못받는 대출 2조 육박, 지방은행 역할·정체성 퇴색

입력

수정

경기 침체 속 중소기업 부진 원인 대출 연체하다 폐업·파산 이르러 정책 대출도 건전성 악화 부메랑으로

지방은행에서 ‘깡통대출’로 불리는 무수익여신 규모가 2조원에 육박해 역대 최대를 기록한 것으로 나타났다. 지방 경기 침체가 심해진 게 직접적인 원인이다. 지방은행이 주로 대출을 내주던 지역 기업들 경기가 나빠지면서 이자조차 받지 못하는 대출 규모가 늘어난 것으로 풀이된다. 지방은행들이 적극적으로 나섰던 ‘포용 금융’ 성격의 정책 대출도 건전성 지표 악화의 부메랑이 돼 돌아오고 있다.

지방은행 '깡통대출' 역대 최대

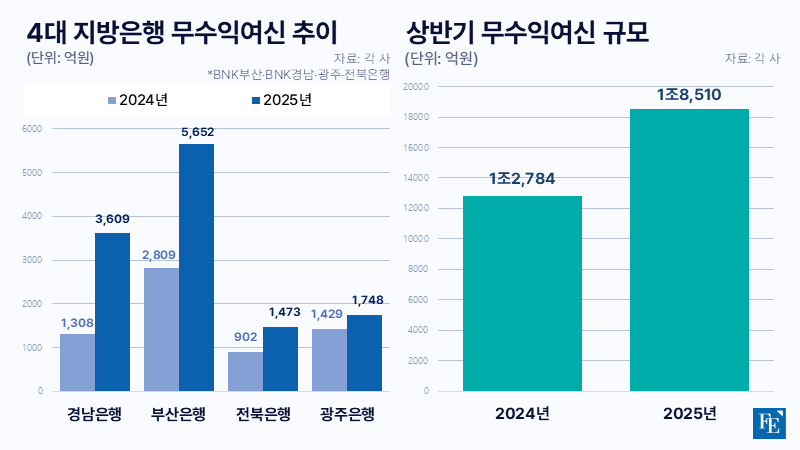

26일 금융권에 따르면 4대 지방은행(BNK부산·BNK경남·광주·전북은행)과 iM뱅크의 올해 상반기 무수익여신 규모는 1조8,550억원으로 전년 동기(1조2,784억원)보다 45% 불어났다. 무수익여신 통계가 공시되기 시작한 2005년 이후 역대 최대치다. 무수익여신은 원금뿐 아니라 이자도 받지 못하는 대출을 말한다. 3개월 이상 원금 상환이 연체된 여신에 이자 미계상 여신을 추가로 반영해 산정한 수치로, 이자수익 발생하지 않아 고정이하여신보다 더 악성으로 분류돼 깡통대출로 불린다.

구체적으로 살펴보면 iM뱅크를 제외한 4개 은행에서 모두 무수익여신이 급증했다. 경남은행이 작년 상반기 1,308억원에서 올해 상반기 3,609억원으로 가장 크게 증가했다. 같은 기간 부산은행은 2,809억원에서 5,652억원, 전북은행은 902억원에서 1,473억원, 광주은행은 1,429억원에서 1,748억원으로 늘어났다.

그동안 지방은행들은 지방 중소기업에 집중적으로 자금을 공급해 왔다. 올해 상반기 기준 5개 지방은행의 원화대출 잔액(203조1,959억원) 중 기업대출(127조6,703억원)이 차지하는 비율은 63%로 절반이 넘었다. 특히 이 가운데 중소기업에 내준 대출(112조8,469억원)은 88%에 달했다. 기업여신을 대기업 중심으로 늘리는 시중은행과는 다른 모습 대출 포트폴리오의 상당 부분을 지방 중소기업 대출에 의존하고 있었던 셈이다.

포용금융 확대했지만 경기 침체에 파산 늘어

지방은행의 타격이 유독 컸던 것은 고금리·고물가 및 경기 침체의 악영향이 지역 중소기업들에 더 컸기 때문으로 풀이된다. 실제 지방 경기가 갈수록 악화하자 부도나거나 채무 상황 능력이 악화한 업체가 늘어났다. 대법원에 따르면 올 들어 5월까지 법원에 접수된 법인 파산신청 건수는 922건으로 역대 1~5월을 통틀어 최다치를 기록했다.

지방 부동산 경기 침체로 인한 건설업 부진도 부실대출 증가에 크게 영향을 미쳤다. 더 큰 문제는 지방 위주로 기업 연체율까지 덩달아 늘고 있다는 점이다. 한국은행에 따르면 올해 5월 기업대출 연체율은 월별 통계가 집계되기 시작한 2019년 12월 이후 최고치인 0.77%를 보였다. 부산의 경우 연체율이 1.14%에 달하는 등 1%를 넘겼다.

하지만 지방은행 입장에선 중소기업 대출을 쉽게 줄이기도 어렵다. 현행 규정상 일정 비율(50%) 이상을 지역 중소기업에 공급해야 하고 대출을 줄일 경우 해당 지역 경제 전반에 미칠 부작용이 커지기 때문이다. 이 때문에 지역경기 침체가 장기화될 경우 연체율은 더욱 가파르게 상승할 수 있다는 우려도 나온다.

일부 지방은행들의 경우 햇살론·사잇돌 대출 등 서민금융 정책대출 규모를 빠르게 늘리는 과정에서 무수익여신이 늘었다. 최저신용자를 지원하는 상품인 햇살론 대출과 최저신용자 특례 보증의 경우 지방은행이 차지하는 비중은 각각 25.3%, 40.9%에 달하는 등 다른 금융권에 비해 월등히 높다.

존속 명분 상실한 지방은행

이렇다 보니 지방은행의 존재 이유에 대한 회의도 갈수록 커지고 있다. 과거에는 지역 주민이 직접 은행 창구를 찾아야만 금융거래가 가능했지만, 지금은 스마트폰 기반 비대면 서비스로 웬만한 금융 업무를 처리할 수 있는 시대다. 게다가 계좌 개설, 대출 신청, 송금, 투자까지 대부분의 금융 서비스가 전국 단위 은행이나 인터넷전문은행을 통해 제공되면서, 지방에 지점을 두고 영업망을 운영하는 전통적 형태의 지방은행은 점차 설 자리를 잃고 있다. 금융 생태계가 이미 전국 단일 시장으로 수렴된 만큼, 특정 지역에 뿌리를 둔 은행을 유지하는 것은 비용만 늘릴 뿐 실익은 적다는 지적이 힘을 얻는다.

전문가들이 지방은행들의 통폐합 필요성을 역설하고 있는 것도 같은 맥락이다. 1998년 국제통화기금(IMF) 구제금융 직후에도 지방은행 통폐합 논의가 있었다. 당시엔 부실화된 금융기관을 정리하지 않으면 시스템 리스크가 확산될 수 있다는 우려가 컸다. 지금의 상황도 크게 다르지 않다. 연체율이 빠르게 높아지고, 부실 대출이 누적되는 상황에서 지역 단위 은행을 개별적으로 살려두는 것이 합리적인지에 대한 근본적 질문이 제기된다. 특히 정책금융이라는 이름으로 진행된 대출이 대규모 부실로 전환되고 있는 만큼, 지방은행을 단순히 지역 균형 발전의 수단으로만 유지하는 것은 더 이상 설득력이 떨어진다.

물론 지방은행이 지역 밀착 금융이라는 정체성을 내세워 존속을 주장할 수는 있다. 하지만 실상은 인구와 산업 기반이 축소되는 지역에서 충분한 고객 기반을 확보하기 어렵고, 정책금융 의존도가 높아질수록 시장 자율성은 약화된다. 결과적으로 지방은행 존립 명분은 과거의 유산으로 남을 가능성이 크며, 통폐합이나 구조 개편을 통해 효율성을 높이는 방향으로 금융 시스템을 재편해야 한다는 주장이 힘을 얻고 있다. 이는 단순히 은행의 문제가 아닌, 지역 경제와 금융 생태계 전반의 재조정과 직결된 논의다.